在国家深入实施乡村振兴战略、加快建设农业强国的宏伟蓝图下,济南市精准发力,以产业兴旺为核心引擎,全域推进乡村产业、人才、文化、生态、组织“五大振兴”,绘就了一幅幅充满活力的泉城乡村新画卷。起步区孙耿街道油莎豆零嘌呤啤酒项目与艾草锤加工“大小产业”并举,科技赋能与家门口就业并重;章丘区宁家埠街道聚力工业集群升级与农业“三产融合”,“铜铝铸造之乡”换新颜,“吨粮乡”迈向“高质田”;莱芜区依托“姜蒜之乡”优势,深耕农产品精深加工,75家规上企业带动全链条升级,让“土特产”畅销全球;商河县贾庄镇巧用衔接资金,温室花卉产业绽放“美丽经济”,成为集体增收、村民致富的“金钥匙”。济南正以扎实行动,在广袤田野上奋力书写农业强、农村美、农民富的时代答卷。

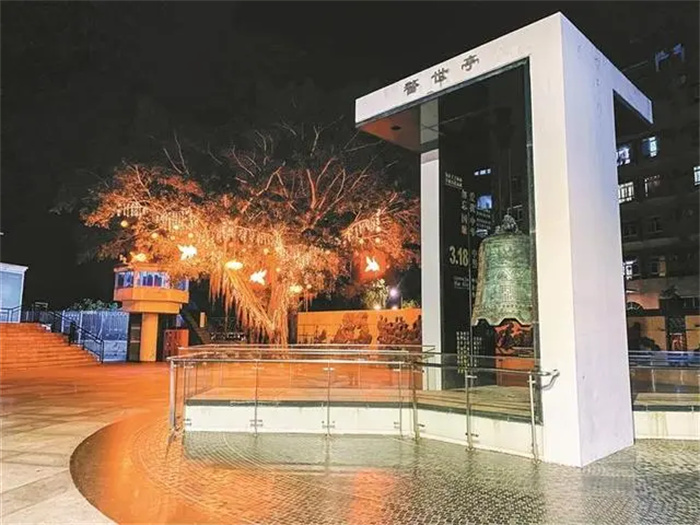

章丘区宁家埠街道大桑农贸产业园

章丘区宁家埠街道

以产业振兴激活乡村发展新动能

沃野生金穗,田垄添绿廊。近年来,章丘区宁家埠街道以产业振兴为引领,推动工业聚链、农业提质、企村联动,激活乡村发展动能,绘就乡村振兴新画卷。

工业聚链,集群优势激发新动能。宁家埠素有“铜铝铸造之乡”的美誉,如今,这棵“老树”正萌发蓬勃新绿——28家铜铝铸造企业聚链成群,以凯瑞特、坤水、泓运通、鑫塞维等企业为龙头牵引,铜铝铸造、激光整机制造、循环经济、精密机械四大产业集群加速成型。

“老树”要想发新枝,还须有点“闲”成金、筑巢引凤的智慧。一块闲置十余年的土地因引入鑫塞维精密机械项目而重焕生机,年产值2亿元;依托“土地超市”加大招引力度,吸引6个项目、1.6亿元投资落地。领导干部专班包联、银企对接精准输血,4000余万元融资活水汩汩流入车间,为工业引擎注入澎湃动力。

农业提质,“三产融合”沃土翻金浪。近年来,宁家埠街道先后建成2.2万亩高标准农田,土地流转率达到87%以上,获评“山东省农业产业强镇”。作为济南市首个“吨粮乡”,宁家埠的3.4万亩耕地曾以“高产”闻名,如今正以“高质”破局。

300亩设施农业示范区、2000亩富硒水果产业园、5000亩章丘大葱与4000亩大豆玉米复合种植带,紫麦、富锶萝卜等特色种植勾勒出彩色农业版图。在省内最大的大葱交易市场——大桑农贸产业园内,22个大葱加工车间与大型冷库组成的冷链体系,使高峰期日均交易量达到80万斤,2024年交易额突破3亿元,成为连接万亩葱田与全国市场的“黄金枢纽”。

企村联动,田埂车间的“共富密码”。在张码联村的亿膳坊“共富车间”,困难户、残疾人等群体获得60余个就业岗位,每月3000元的收入让他们实现了“家门口就业”;车间年加工农产品超2000吨,成为连接田间与市场的“致富枢纽站”。在袁辛村,“一村一业”仓储项目可提供就业岗位130余个,为村集体年增收15万元。通过“保底租金+订单收益+车间工资+股份分红”的“四重收益”机制,广大农户享受到了产业链带来的红利。

产业兴,则乡村兴。章丘区宁家埠街道以“链”聚势、以“新”破局、以“联”共生,在田野与车间铺展开的,不仅是一条条共同富裕的产业带,更是一条通向农业强、农村美、农民富的康庄大道,以产业振兴绘就的乡村全域振兴壮美画卷,正在万千奋斗者的汗水中落笔成真。

莱芜区

精深加工激活农产品全“链”致富密码

近年来,莱芜区立足本地农业资源禀赋,深挖农产品多元价值,聚力打造多条优势产业链,通过精深加工等方式加快发展特色产业,为农产品拓展更广阔的市场。

在山东省万兴食品有限公司,一袋袋色香味俱佳的寿司片、一种种精挑细作的调味品都整装待发,不久就会出现在海内外的市场上。作为全国生姜出口第一大户,公司四大类120多种产品出口日韩、欧美等100多个国家和地区,上下游企业达到5000多家,形成了以农业为主,涵盖餐饮、电商、物流等领域的综合性产业链条。山东省万兴食品有限公司从农产品初级加工到精深加工的发展变化,是莱芜区通过全链条升级与辐射带动实现产业跃升的缩影。

莱芜区立足“姜蒜之乡”优势,以促进农业高质量发展为主线,推动特色农产品向精深加工跃升。目前,全区规模以上农产品加工企业已达75家,覆盖蔬菜加工、饮料制造、中药饮片、生物科技等8大类33个细分领域,其中年营收超20亿元企业2家、超10亿元企业3家。企业依托本地优质原料,加大科研投入,与江南大学等61家院所建立合作关系,共建“姜老大”星创天地、山东省果蔬贮藏加工技术创新中心等20余个科创平台,为绿色加工注入强劲科技动能。

产业链条纵向延伸,生态价值深度激活。农产品加工企业积极采取“公司+基地+农户”“公司+合作社+家庭农场+农户”等多种经营模式,采用订单、土地流转、入股分红、安置就业等多种联结方式,与广大农户有效衔接,建立了稳固的联结机制。目前,全区农产品加工企业先后在省内外发展订单、合同等各类原料基地40.37万亩,累计带动省内外820个家庭农场、1769个农民合作社共同发展,带动省内外26.89万户增收致富。

链条延伸将生态种植、绿色加工、农民增收紧密嵌合,实现“绿水青山”向“金山银山”的高效转化。农产品加工企业积极开拓国内、国际两个市场,通过商超对接、开展电子商务、参加国际展会等方式,推进国内、国外市场“两条腿”走路。2025年上半年,全区农产品出口额26.1亿元,占全市农产品出口额的65.74%,出口欧美、日韩、东南亚等132个国家和地区。

山东省万兴食品有限公司生产车间

起步区孙耿街道

从油莎豆到艾草锤

乡村振兴“二重奏”

乡村振兴,产业先行。从现代化厂房里的麦芽醇香,到农家院落中艾草锤加工者们的欢声笑语,起步区孙耿街道通过培育特色产业、深化技术合作、激活乡村资源,让产业振兴活力渗透乡村肌理,为乡村振兴注入持续动力。

盛夏时节,104国道两侧工业园区内,油莎豆零嘌呤精酿啤酒重点项目现场一片繁忙。1500平方米的现代化厂房里,榨油机、发酵罐、易拉罐自动罐装机等全流程生产设施有序运转,工作人员正紧盯生产环节,为即将启幕的街道第一届啤酒节做最后冲刺。项目依托交通区位优势,构建“生产-仓储-配送”一体化产业生态。

起步区孙耿街道油莎豆零嘌呤精酿啤酒项目

“这个项目的核心竞争力在于其独创的零嘌呤酿造技术,通过与新疆生产建设兵团油莎豆栽培育种团队合作把控原料,油莎豆榨油后的豆粕经特殊工艺处理成为发酵原料,既摆脱传统麦芽依赖,又实现资源循环利用。”齐鲁工业大学酿造团队优化发酵工艺,通过双菌梯度变温发酵技术,在保留油莎豆营养成分的同时,将嘌呤含量降至检测阈值以下,开创了精酿啤酒的全新品类。预计年产精酿啤酒3000吨、油莎豆油160吨,实现年销售收入3000万元。

如果说油莎豆零嘌呤精酿啤酒项目是孙耿街道产业振兴的“强引擎”,大颜村的小产业则是浸润民生的“细水流”。

“针脚要密,艾草包得压实些!”在大颜村幸福院,驻村第一书记乔文静手把手指导村民制作艾草锤。由于国道220改线项目建设,大颜村未来将面临拆迁,部分村民的土地被征收,剩余劳动力就业问题亟待解决。而艾草锤加工项目的引进,恰好为这些村民提供了一个在家门口就业的机会。

事实上,这并不是大颜村第一次尝试发展产业项目。此前,大颜村与共建企业瑞隆安(山东)健康产业集团有限公司达成党建联合共建合作协议,以药渣分拣项目,构建起“资源共享、优势互补、携手共进、协同发展”的良好格局。

从现代化厂房的技术创新到农家院落的手艺传承,孙耿街道产业振兴之路既有“大块头”项目的强劲支撑,也有“小而美”产业的温情浸润。该街道正以产业创新为突破口,让一个个富民项目扎根乡村沃土,用实实在在的收益点亮村民幸福生活,为乡村振兴写下最鲜活的注脚。

商河县贾庄镇

花卉温室绽新颜

“衔接资金”助力绘就乡村振兴画卷

清晨,商河县贾庄镇东马村的独居老人张其翠正在打扫卫生。这个村里安排的公益性岗位,每月为她带来三四百元收入,这得益于花卉产业项目的收益。在东马村,像她这样增收的村民共有8户14人。村里每年近5万元的项目收益,成为就业机会和集体增收的“源头活水”。

商河县贾庄镇王丰告村村民刘宪花正在打理花卉。

东马村的变化是贾庄镇利用上级衔接资金发展花卉产业、赋能乡村振兴的缩影。2024年,贾庄镇投入684.94万元衔接资金,在乡村绿洲产业园建设了8343.86平方米联栋温室,由东马、马集等7个村共享。温室整体出租给乡村绿洲公司,年租金41万余元按比例分配至各村。村支书马其星介绍,增收后村里修路、安灯,还能补贴困难村民。

在花卉基地内,王丰告村村民刘宪花正进行技术工作。基地经理表示,项目不仅让村集体受益,还带动7名周边群众实现家门口就业,年人均收入达3.6万元。

这已是贾庄镇第二期花卉项目。早在2022年,该镇就投入1250万元建设了13500.8平方米智能温室,带动9个村发展,让12名村民端稳了“技术饭碗”。如今,两期项目如同双轮驱动,使温室大棚成为村集体的“聚宝盆”。“村委托镇统管、镇统一对外承包”的运营模式,也成了乡村振兴的“贾庄样板”。

如今的贾庄镇,温室鲜花四季盛开,村集体连年增收,农民捧起“技术饭碗”。这背后离不开商河县农业农村局的全链条支持,从精准投放资金、指导“确权村+企业”模式落地,到监督收益分配,确保资金用在刀刃上。一朵朵鲜花,正成为激活村集体经济、带动群众增收的“金钥匙”,在齐鲁大地上描绘出产业兴旺、生活殷实的乡村振兴新图景。

要发表评论,您必须先登录。